«De Mataderos al centro y del centro a Nueva York» cantaba el tango. Y de ahí al cementerio de La Chacarita, podría haber rematado Charlo, para cuajar su homenaje a Justo Suárez, el Torito de Mataderos.

Pero esta historia no merece empezarse por el final. Antes está la miseria, en un suburbio de Buenos Aires; los veinticuatro hermanos; los oficios de penuria en calles que quedaban muy lejos del centro. Casi todos los tangos de Edmundo Rivero hablan de eso: Del largo camino que recorre un hombre desde el arrabal hasta la Buenos Aires cosmopolita, de cafetines y teatros, combates en Luna Park y carreras de caballos; playboys, dados, noches de farra… Suárez recorrió pronto ese trayecto. Supo, con esa astucia que sólo da el hambre, que el camino más corto hacia la gloria pasaba por un ring y un par de guantes.

A los diez años ya llevaba dinero a casa por tumbar a sus contrincantes en cuadriláteros de tercera, improvisados por toda la ciudad. Antes de cumplir los veinte, portaba licencia de profesional y su nombre sonaba entre la canalla y los tipos con trajes, que se acercaban en coches caros para ver al , Torito lanzando directos de izquierda en el Parque Romano, en la vieja cancha del River…

Las crónicas de El Gráfico hablan de un pegador con “un estilo sin estilo” que, sin embargo, transmitía una contagiosa alegría en su forma de moverse por el ring. En las -escasas- grabaciones que se conservan de sus peleas, vemos a un peso ligero nervioso, desordenado, muy rápido de reflejos y enérgico en las embestidas. De corta estatura pero bien conformado, en algunas fotos podría pasar por un peso medio algo canijo. Guapo, con una sempiterna sonrisa a medio camino entre Gardel y el muchacho que acabas de cruzarte por la calle, camino de la escuela. Casi sin darse cuenta, Justo Suárez encarnó el ideal clásico del paria que, contra todo pronóstico, triunfa en la vida. El héroe del pueblo, cada vez más sofisticado -sin embargo- con sus trajes hechos a medidas, perfumes caros y automóviles de lujo; pero idolatrado por los miles de orilleros que soñaban con atracar, algún día, en el lejano centro.

Casi por unanimidad, el Torito de Mataderos está hoy considerado el primer ídolo de masas del deporte argentino. Resulta curioso pensar que tan solo unos años antes de su aparición en escena, el también argentino Luis Firpo sacaba del cuadrilátero a Jack Dempsey, en el Polo Grounds de Nueva York, tras propinarle el derechazo más famoso de la historia del boxeo. Más allá de lo icónico del momento, era la primera vez que un boxeador latinoamericano disputaba un título mundial de los pesados. Aquel polémico duelo sería bautizado como La Pelea del Siglo y Firpo regresaría a la Argentina, si no con el ansiado cinturón, sí en loor de multitudes. Sin embargo, había algo en el Toro de las Pampas que le impedía establecer esa conexión emocional con las masas. Quizás se deba a que Firpo no salió del arroyo y que representaba aún el boxeo como práctica aristocrática, reservada a salones de caballeros y clubs privados, antes de que el dulce arte del aporreo bajase a las calles y se mezclase con todo tipo de buscavidas con ganas de tocar el cielo, a base de tortazos.

Suárez, en cambio, era uno más entre los miserables: El niño que trabajaba de mucanguero -metido hasta la cintura en canaletas donde el agua se mezclaba con la grasa y las vísceras de las reses recién sacrificadas- era el mismo al que el gran Charlo le había dedicado un tango, se había casado con una hermosa telefonista y viajaba a Nueva York para medirse con los Johnnys.

En su periplo americano (y ya ostentando el título de los ligeros argentino) El Torito corneó a tipos duros como Bruce Floywers o Louis “Kid” Kaplan, un ruso que en el 25 había levantado el cinturón de campeón del mundo de su categoría.

Vuelta a Buenos Aires, locura colectiva, éxodo de Mataderos -siempre el viejo barrio- para ver al ídolo camino del gimnasio o disfrazado de gaucho, posando para un fotógrafo de El Gráfico.

Más noches de gloria: Esta vez en el Luna Park frente al chileno Estanislao Loayza. Vence a los puntos, en una exhibición de velocidad y potencia, marca de la casa. Cuando el árbitro levanta la mano del triunfador, en el ring side un par de tipos le aplauden de pie. Uno de ellos es Jorge VI, futuro rey de Inglaterra. El otro, es su hermano, Eduardo de Windsor. Nunca un vecino de Mataderos había llegado tan lejos.

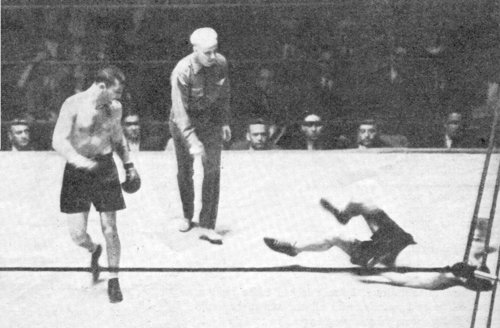

Pero si la vida imita al arte, es sabido que todo relato decae después del clímax. Al Torito le llegó la debacle en Nueva York, a donde había vuelto con la intención de pelear por el título mundial de los ligeros. Un tal Billy Petrolle, apodado ‘El Expreso de Fargo’, se encargó de hacer pedazos el sueño del bonaerense. Petrolle era lo que se conoce en el argot pugilístico como un ‘probador’: Boxeadores curtidos, que sirven para poner a prueba a las figuras emergentes, antes de concertar una gran cita. En el noveno asalto muñeco al suelo, que diría el tango. De vuelta a Buenos Aires, otra derrota: el divorcio de Pilar Bravo, harta de los celos enfermizos del Torito de Mataderos, ya con el rejón de castigo clavado en el lomo.

Sin solución de continuidad, Justo Suárez pasó de estar en la cima a convertirse en un boxeador tuberculoso, peleando desganado en combates de dudosa credibilidad, sin rastro ya de aquel joie de vivre que transmitía con solo cruzar las doce cuerdas.

Víctor Peralta le arrebató sin esfuerzo el título de campeón argentino de los ligeros, en una noche triste de 1932. Cuentan que Peralta, minutos antes de subir al ring, había prometido no pegarle.

En un memorable cuento, Julio Cortázar imagina los últimos días del Torito de Mataderos postrado en una cama de hospital, atendido por su hermana y acosado por los recuerdos en interminables noches de insomnio y tos. “Qué le vas a hacer, ñato, cuando estás abajo todos te fajan. Todos, che, hasta el más maula”, arranca el relato.

Sea como fuere, Justo Suárez dejó este mundo a los 29 años. Murió solo y sin un céntimo. De camino a La Chacarita donde descansan, entre otros, Carlos Gardel y Miguel de Molina, una multitud paró el coche fúnebre, arrebató el féretro y lo llevaron, en procesión, hasta el Luna Park, para velarlo en el mismo sitio donde había firmado sus combates más épicos.

Si algún día vas por su barrio, Mataderos, verás que han puesto una estatua en su honor. Es fea y de un dorado rechinante; sobre todo los días de sol. Suárez está en guardia, con los puños desnudos. Si lo miras de perfil, hay algo irónico en su gesto, como de incredulidad, pese a todo. Pero, en cambio, al abordarlo de frente se le ve muy serio. Para que sonría de nuevo, tienes que acercarte a su oído y recordarle los viejos tiempos: Cuando era el campeón, venían reyes a agasajarlo desde el ring side y le cantaban noche y día aquello de: “De Mataderos al centro, del centro a Nueva York, seguís volteando muñecos con tu coraje feroz…”