Quizás, la peor forma de empezar un artículo sea rebajándose a la anécdota personal. Marmita siempre caliente, de la que servirse un cazo si la falta de inspiración lo requiere. Sea esta, sin que sirva de precedente, una de esas ocasiones: A través de mi padre supe que mi abuelo, allá por los cincuenta, vió una vez a Juan Belmonte. No fue en una plaza, vestido de luces, hilvanando medias verónicas sobre la arena caliente del Sur. El Pasmo miraba por la ventanilla de su asiento, en uno de esos viejos trenes que hacían parada en La Estación de San Roque; pedanía que, como su nombre indica, nació entre raíles, silbatos y el humo negro de unas locomotoras que parecían llegar de ese Far West, que proyectaban sobre la cal blanca de los cines de verano franquistas. El ya veterano matador de toros, observaba distraído, al otro lado del cristal, esperando pacientemente a que aquella mole de acero reanudase su marcha rumbo -tal vez- a un hogar con ganado, criadas y libros. Según me cuentan, aquel perfil de estatua de Belmonte, mandíbula prominente y nariz de garfio, se dibujaba entre la bruma y el ir y venir de los viajeros, aquella tarde en una pequeña estación, camino de Algeciras.

Como puede intuir el lector cabal, la historia en sí, resulta magra. Pero que haya llegado hasta mis oídos, casi setenta años después, da una imagen aproximada del estatus casi mitológico alcanzado por el torero de Triana.

Hoy día, escribir sobre Belmonte supone un hermoso anacronismo. Con un siglo de distancia de su época áurea, el cronista se acerca al mito con la curiosidad del que abre un sarcófago, surcado por jeroglíficos ininteligibles en el lomo. Un mundo de trincheras y obuses; de toreros mitad lumpen mitad reyes, bajando del coche que los lleva a la plaza como quien desciende de una carroza, con su corte de canallas, buscavidas, criminales y valientes. De ciudades pobres, deslumbradas por el oro que resplandece en la chaquetilla, camino del ruedo como quien va al cadalso.

Raúl del Pozo, en su magistral Un ataúd de terciopelo…para un mito de papel, describía las corridas como “una fiesta que tiene muchos siglos de historia y en la que las reinas se espatarraban de gusto viendo a unos chulos quebrar toros”. No se puede añadir nada más a eso, pero nos proporciona un marco adecuado desde el que contar la historia.

La del trianero está cocinada con los ingredientes que harían memorable cualquier ficción: Del arroyo a la gloria, con un disparo en la sien poniendo punto final a la tragicomedia de su vida. Aunque reducir la existencia de un hombre a una frase resulte cuanto menos injusto, lo cierto es que la épica que desprende su nombre se percibe mejor poniendo la lupa sobre los extremos que polarizaron su paso por este mundo: Del “muchacho anarquista” de los corralones de Triana, que cada noche iba a pie hasta Tablada para colarse en alguna finca y, desnudo, dar pases de pecho con su chaqueta a las bestias, esquivando a guardias civiles de gatillo fácil y mayorales resabiados; hasta el rico terraniente andaluz, preocupado por las batidas de expropiadores que se levantaron tras la proclamación de la República y disgustado por las huelgas de braceros que echaban a perder la cosecha. De ser un joven atolondrado por las lecturas fantasiosas de los folletines que caían en sus manos, llegando hasta el puerto de Cádiz con su hatillo para poner rumbo a África y convertirse en cazador de leones (no pasaría de contemplar el mar, desde el malecón); hasta frenar en seco el tren en el que viajaba en México, ante el riesgo de que los revolucionarios hubiesen puesto dinamita en los raíles. De alternar con flamencones, gitanos de la cava y comadres del Altozano a compartir mesa y mantel con Valle-Inclán, Gregorio Marañón o Julio Camba en el madrileño Café de Fornos. El muchacho que pedía limosna por los caminos y al que pagaban veintitrés reales por hacer el ‘Don Tancredo’ ahora recorría España de punta a punta, rivalizando con Joselito, el Rey de los Toreros, y firmaba contratos a destajo para Lima, Caracas, DF… a donde llegaba arrastrando su baúl lleno de libros.

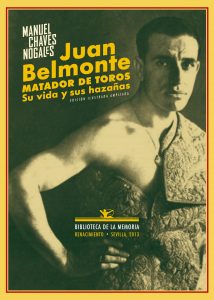

Una vida de extremos, en definitiva, cuyo eco nos ha llegado amplificado por la voz vibrante de Manuel Chaves Nogales, acaso uno de los mejores periodistas de la historia de España y autor del imprescindible Juan Belmonte, Matador de Toros. Su Vida y sus Hazañas (Ed. Renacimiento, Sevilla 2013). Construido a modo de memorias narradas en primera persona, se intuye en ellas la mano experta del escritor que fue Chaves Nogales, hasta el punto que -a veces- nos hace dudar sobre qué saldría realmente de la boca del torero antes de quedar tan bellamente plasmado en estas páginas. Sueño y realidad, viajes, personajes pintorescos… se mezclan en un abigarrada sucesión de peripecias, por las que se cuela, con demasiada frecuencia, el fantasma de la melancolía. El mito aparece aquí en toda su humanidad, confesando sin ambages su relación con el miedo a lo largo de toda su vida o la idea del suicidio, sobrevolando su cabeza, incluso en los momentos de mayor plenitud de su carrera.

Su estatus de revolucionario del arte de Cúchares, en clara consonancia con las vanguardias que estallaban en la Europa del momento, encuentran en sus memorias el apoyo teórico necesario, para cimentar el edificio de su particular concepción de la lidia. Es Belmonte no sólo el creador del toreo moderno, sino también el primer filósofo de la arena.

“Convertir la pesada e hiriente realidad de una bestia en algo tan inconsútil como el velo de una danzarina es la gran maravilla del toreo”, sentenció, redondeando la más perfecta definición de la lidia, de cuantas se han intentado. Parar los pies y bajar las manos fueron los hallazgos de su genio serio, descubriendo para el mundo como un químico en su laboratorio, que el único ser racional que pisa la arena es el torero y que no hay más terrenos que los que él disponga con su habilidad y cintura. Recortó como nadie hasta entonces, la distancia entre la taleguilla y el cuerno del animal que, siempre engañado por un trapo, alumbró un nuevo molde de faenas: Ornamentadas, estáticas y cadenciosas.

No fue un hombre feliz. A modo de los caballeros de viejas leyendas, alcanzó la gloria armado con una espada, recorriendo los caminos del hambre, las cornadas y esa soledad macilenta, que lucen los toreros en las tardes tristes de sol y puro. De los corralones de una Triana ya tan lejana como los Césares, con su compás gitano de yunques y martillos, a las calles de Nueva York, deambulando impasible entre torres altas como la pena. Pasando por un Madrid de tertulia, greguerías y limpiabotas, donde reinó con la corona sucia que rodó por la plaza de Talavera, cuando al rey lo destripaba Bailaor, levantando el polvo de todos los pasodobles en los que se reencarnan los matadores, cuando expiran en el ruedo.

Decíamos que Belmonte no fue un hombre feliz. Fue la suya una insatisfacción ancha -muy romántica-, jamás aliviada con aplausos o por esos trofeos mutilados que reciben los toreros cuando han cuajado una buena faena. Hoy, lo evocamos marmóreo y cansado en el ocaso de todo: Del día, de su oficio, del amor, de la vida…

Sin él saberlo, aquella tarde, en un tren que hacía parada en La Estación de San Roque, ya había terminado su viaje. Le quedaban aún algunos años desterrado en su finca de La Capitana, donde mataría el tiempo acosando becerros y viendo caer la tarde entre rejas forjadas, olivos y cipreses. Esa misma luz entraba por los amplios ventanales y manchaba el suelo la tarde que, entre libros del Cossío, retratos de otros tiempos y mesas bajas, se pegó el tiro con una «pistola de señorita». Vivió mucho y bien, pese a todo. Su tumba parece un piano de cola enorme al que han arrancado todas las teclas.