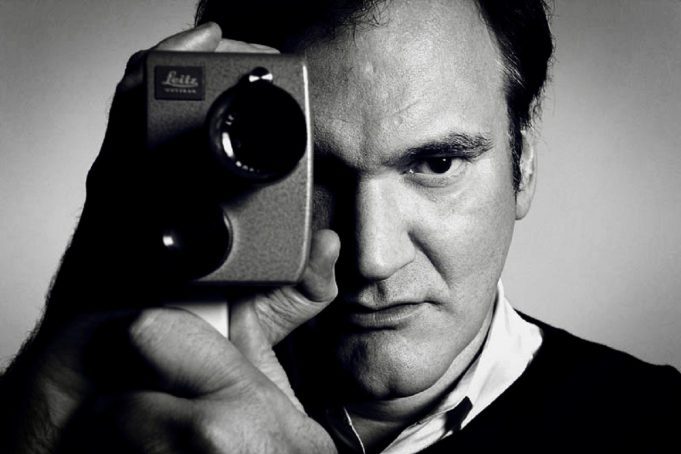

Tarantino, Quentin. La aparición de su nombre en cualquier conversación me acaba produciendo, casi invariablemente, una cierta sensación de incomodidad e íntimo desacuerdo: me incomodan tanto los que reducen su cine a un dispendio de hemoglobina para adolescentes como los que se afanan por hacer exégesis de cada diálogo, cada plano, de su filmografía. Tan distante de los que lo reducen a la categoría de creador de pastiches como de aquellos que lo saludan como un clásico en vida. Esta equidistancia mía creo que se debe a que estos argumentos se suelen plantear como excluyentes, cuando es la suma, el todo, lo que nos ofrece una visión más certera: Tarantino, sí, es un director más violento que lírico, con un universo referencial único, que se ha valido de géneros y códigos previos sin ser siervo de ellos (hasta llegar a deformarlos). Pero, ¿es un clásico?

No lo sé, pero hay algo innegociable: para al menos un par de generaciones ha sido el director de su época. Ese que cualquier persona, por escaso que sea su interés por el cine, sabe su nombre y hasta el título de algunas de sus películas; aquel que es capaz de seguir generando expectación con lo que hace, por alejado de la comercialidad que esté; que es tan o más conocido que cualquier actor, al que le ponemos cara. Una figura similar a las que en otro tiempo fueran Alfred Hitchcock o Steven Spielberg. Da igual lo que haga, basta con que su nombre aparezca en la marquesina.

Si algo tiene de clásico el cine de Tarantino es que funciona a dos niveles. En la superficie está la trama, la violencia, la frase icónica; mientras que algo más abajo respira un barroco de referencias trash, cultura pop y metacine. De este modo consigue un efecto insólito: que una misma cinta pueda ser una película distinta, igualmente válida, en función de quién la vea. Visto en perspectiva no es algo muy diferente a lo que conseguían aquellos westerns míticos que gustaban a nuestros abuelos y a los autores de la Nouvelle Vague, no siempre por las mismas razones. Es esa extraña alquimia la que ha hecho que sea un director comercial y cultureta a un tiempo, reivindicado por un sector de público muy amplio.

Tarantino pretende que seamos conscientes, en todo momento, de que estamos viendo una película. De ahí la total artificiosidad que sobrevuela, por completo, casi toda su producción.

Creo que el mayor error que se puede cometer a la hora de abordar su obra es aproximarse a ella esperando algo más que un ejercicio puramente cinematográfico. Me explico: Inglourious Basterds no es una historia en la II Guerra Mundial, Django no es una historia en el sur de los EE.UU del siglo XIX, son películas de y sobre películas. Eso es lo que hace, que, pese a estar ambientadas en idéntica época y lugar tengan un tono totalmente diferente a —por no alejarnos mucho en el tiempo— Salvar al Soldado Ryan o Sin Perdón. Y es que están animadas por resortes totalmente distintos: Tarantino pretende que seamos conscientes, en todo momento, de que estamos viendo una película. De ahí la total artificiosidad que sobrevuela, por completo, casi toda su producción.

Esta es una tendencia que ha ido a más en su cine desde los dos volúmenes de Kill Bill, que constituyen la línea divisoria —tanto cronológica como de concepto— del Tarantino de los 90 con respecto al de nuestros días. Y es que el esperado comeback marcó la que sería mi relación con el director hasta la fecha. Películas más o menos disfrutables en el contexto de una sala de cine, pero que no admiten revisionado posterior. El Tarantino de hoy quiere jugar al orientalismo de prestado que tan bien se le daba a Sergio Leone, pero al contrario que el italiano, su baza no es el silencio sino llenar el metraje con diálogos abigarrados. Esto a veces ha salido bien (la secuencia inicial de Inglourious Basterds, que es casi lo mejor de la cinta) y otras lo ha llevado al paroxismo hasta saturar (Hateful Eight, que es algo así como un Estudio 1 en plan Darío Argento); lo que en otro tiempo fue cóctel de géneros hoy es ya una turmix desquiciada, que ha ido dejando una obra tan excesiva y efectista, diría incluso que icónica, como autocomplaciente.

Si tuviera que salvar a Tarantino —y pongo el condicional porque su obra es lo bastante vigente y rentable para salvarse por sí misma— lo haría por dos razones. Una es la más obvia y otra la menos aplaudida. Qué cosas.

La primera sería, cómo no, Pulp Fiction. Por cambiarlo todo sin inventar nada; por construir algo totalmente nuevo a partir de lo que en los primeros 90 era básicamente material de derribo (Don Siegel, telefilmes, novela de un solo uso, serie B) y elevarlo a la categoría de arte y suceso comercial. Como todo fenómeno cultural de primera magnitud, su influencia va más allá de lo estrictamente cinematográfico: cabe preguntarse si habría festivales de música surf hoy en día de no haber existido esta película. Todavía hoy, si paseamos por cualquier ciudad occidental, podemos ver émulas —conscientes o no— de Mia Wallace y su flequillo raven black. Pulp Fiction corregía y aumentaba lo expuesto en Reservoir Dogs, film de bajo presupuesto y pulso noir que ponía sobre el tapete una versión primitiva de las filias estéticas del autor. Aumentaba en presupuesto y corregía en añadido de presencia femenina (Reservoir es eminentemente masculina, y todos sabemos que el fuerte de Tarantino son los personajes femeninos).

La otra sería Jackie Brown, una película algo denostada durante un tiempo (siempre he tenido la impresión de que incluso su director reniega de ella) pero que para un servidor es la más alta cota cinematográfica jamás alcanzada por Tarantino. Diría que es la única vez en toda su filmografía que ha construido unos personajes con un peso específico; el cóctel estilístico es audaz, pero efectivo: un blaxploitation de madurez, con todos los personajes prototípicos del género (la mujer coraje, el policía, el villano, el matón) entrados en años y sorprendentemente humanizados. Nada hay tan alejado del canon tarantiniano como la secuencia de la conversación entre Jackie y Max mientras desayunan. Desprende un lirismo y una intimidad que uno a priori jamás asociaría con Tarantino. Pese a tener ráfagas de su idiosincrasia —el ocasional destello violento, los diálogos, el uso de la banda sonora— es con mucho la cinta más comedida que ha realizado. Sospecho que la última.

Me sucede además algo curioso —y perfectamente subjetivo, aunque bueno, eso es extensible a todos estos apuntes— con esas dos películas. Y es que siento que transcurren no sólo en la misma ciudad (L.A.) sino en el mismo mundo. Tienen el mismo color, un abstracto que las une y nos lleva a la conclusión de que la oficina de Max Cherry y el garito de Marsellus Wallace podrían estar en la misma calle. Siento además una saludable sensación de incertidumbre cada vez que las revisito, como si el metraje fuese a transformarse y a mostrar algo distinto que la última vez, un componente casi onírico que hace de cada visionado un viaje en el que descubrir algún nuevo matiz.

Son esas dos obras las que hacen que, pese a tener un concepto desigual de su producción, jamás me pueda considerar un detractor de Quentin Tarantino. Las que me han hecho tener un vínculo con el director a lo largo de los años. El suficiente para seguir deslizándome en una sala oscura para acudir al estreno de cada una de sus películas. Aunque sólo las vea esa vez.